Inhalt

Das Zisterzienserkloster und seine Geschichte

Wie bei den Zisterziensern üblich wurde das Kloster Michaelstein in Abgeschiedenheit gegründet und liegt auch heute noch idyllisch im Tal des Goldbaches in der Nähe der Stadt Blankenburg am Nordhang des Harzes. Graf Burchard von Blankenburg übergab Güter zur Gründung eines Klosters, was 1139 durch Papst Innozenz II. bestätigt wurde. In einer Stiftungsurkunde von 1146 erklärt sich dagegen die Äbtissin Beatrix II. von Quedlinburg selbst zur Gründerin des Klosters Michaelstein. 1152 wird erstmals ein Zisterzienserkonvent bezeugt. Die Mönche kamen aus dem niederrheinischen Kloster Kamp.

Die Abtei stieg im Laufe des Mittelalters zu einem wirtschaftlich sehr erfolgreichen Akteur mit Wirtschaftshöfen, Mühlen, Weinbergen, Fischteichen sowie Hopfen- und Obstgärten auf. Auf dem karitativen Feld engagierten man sich in der Krankenpflege. Der Abtei war bereits vor dem 13. Jahrhundert ein Hospiz angegliedert.

Das klösterliche Leben erfuhr einen Einschnitt mit den Bauernkriegen und den folgenden Glaubenskämpfen. 1525 und 1533 wurde das Kloster überfallen, geplündert und in Teilen zerstört. Die Klosterkirche wurde aufgegeben und schließlich abgerissen. 1543 hielt die Reformation Einzug in der Grafschaft Blankenburg-Regenstein und somit auch in Michaelstein. Der Klosterbesitz wurde nach und nach veräußert, auch unter den späteren Besitzern, den Herzögen von Braunschweig-Lüneburg.

Der bauliche Bestand und die heutige Nutzung

Das Torhaus

Trotz des Verlustes der Klosterkirche und des Niedergangs der Abtei seit der Reformation hat sich ein beachtliches Klosterensemble bewahrt, das zahlreiche Besucher anlockt. Bereits der Zugang zum Klostergelände beeindruckt durch ein im Kern mittelalterliches Torhaus, das im Barock umgestaltet wurde. Der Gekreuzigte und der Erzengel Michael empfangen die Eintretenden in zwei über dem Torbogen in die Wand eingelassenen Reliefs.

Musikakademie und Schulwesen

Rechter Hand schließt sich ein weitläufiger Wirtschaftshof an, der durch die jüngsten Renovierungen und Umbauten erheblich aufgewertet wurde. Er beherbergt heute Seminarräume und Gästezimmer. Eine Musikscheune für Konzertaufführungen ist ebenfalls vorhanden. Damit positioniert sich das Kloster als erlesener Standort der Musikakademie Sachsen-Anhalt.

Die Akademie von Michaelstein steht in einer langen Schultradition, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht. In protestantischer Zeit gründete Graf Ulrich 1544 eine Klosterschule. 1717 wurde unter Herzog Ludwig Rudolf ein Predigerseminar in den Konventsgebäuden eingerichtet. Nach langer Zweckentfremdung entdeckte das Telemann-Kammerorchester 1968 die Klostergebäude für seine Proben und Aufführungen. 1977 wurde die Kultur- und Forschungsstätte Michaelstein mit einer umfangreichen Musizier- und Seminartätigkeit gegründet.

Klausur und Museum

Glanzstück der mittelalterlichen Klosteranlage ist aber unzweifelhaft die Klausur mit dem frühgotischen Kreuzgang. Aus der Gründungszeit des Klosters haben sich vor allem der romanische Kapitelsaal und das Refektorium mit vorzüglicher Kapitellplastik des späten 12. Jahrhunderts erhalten. Die Formen lassen sich kunsthistorisch zur Ornamentik an der Stiftskirche in Königslutter zurückverfolgen.

Der Bereich der Klausur ist im Rahmen eines Museumsbesuchs zu besichtigen. Und dieser ist in jedem Fall zu empfehlen. Neben den Räumen des Klosters sind weitläufige Kräuter, Gemüse- und Obstgärten angelegt, in denen man den Versuch unternimmt, die mittelalterliche und frühneuzeitliche Gartenwirtschaft in einem Kloster nachzustellen. Ein Besuch ist daher vor allem in der Vegetationsperiode reizvoll und lehrreich.

Im Obergeschoss der Klausur befindet sich zudem ein kleines, aber feines Museum, das thematisch an die jüngere Nutzung des Klosters anschließt. In ihm wird die Geschichte der Musik seit dem Mittelalter dargestellt. Die Dauerausstellung ist in Teilen so vorbildlich konzipiert, dass sie mich Musikunkundigen überzeugt hat und daher an dieser Stelle eine nähere Betrachtung verdient hat.

Musikausstellung

Einführung in die Musikgeschichte

Kern der Ausstellung „KlangZeitRaum – dem Geheimnis der Musik auf der Spur“ ist eine Sammlung von rund 1000 Exponaten – primär Musikinstrumente seit dem frühen 18. Jahrhundert. Es kommt dabei unweigerlich der Gedanke auf, ob ein ehemaliges Zisterzienserkloster der richtige Ort für eine derartige Musikausstellung ist. Um eines vorweg zu nehmen: Michaelstein mit seiner Musikakademie und der langen Schultradition ist der perfekte Ort hierfür. Nicht zuletzt trugen auch die Mönche mit ihrem liturgischen Gesang zur musikalischen Kultur ihrer Zeit bei.

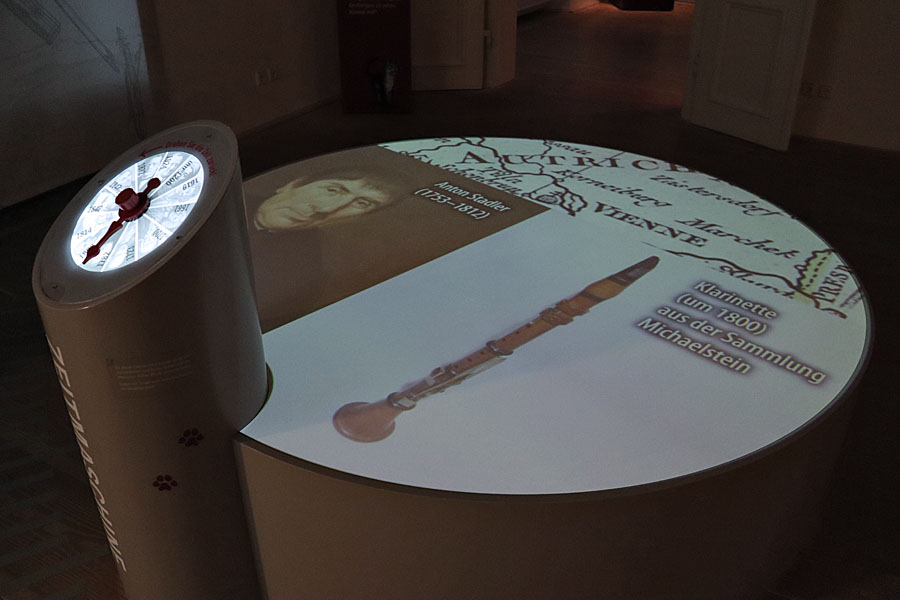

Doch zunächst erwartet uns eine Medienstation, die den Einstieg in die Thematik vorbildlich erleichtert. Gleich einer Zeitmaschine können wir verschiedene Zeitpunkte auswählen, die uns in die jeweilige Epoche entführen und Meilensteine der Musikgeschichte – vor allem technischer Art – erläutern. Wir lernen den Saxophon-Erfinder Adolphe Sax kennen und erfahren, dass die Wurzeln unserer heutigen Notenschrift um 1200 anzusetzen sind. Bei der Verbreitung letzterer spielten Mönchsorden wie die Zisterzienser eine wichtige Rolle.

Kirchenmusik und Salons

Im folgenden Raum steht die Musik im Rahmen des Gottesdienstes im Mittelpunkt. Kirchenmusik hatte in der evangelischen Kirche einen hohen Stellenwert als Kommunikationsmittel zwischen Gott und dem Menschen. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts prägte die Kantate in unzähligen Formen und Typen die Liturgie. In diesen Kontext gehört auch das allseits bekannte Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, das im Museum ausführlich vorgestellt wird.

Mit dem aufstrebenden Bürgertum des 19. Jahrhunderts wanderte die Musik in die private Atmosphäre der Familie und der Salons. Die zwanglose Salonkultur war vor allem in Berlin populär, wo sich entsprechende Zirkel um für ihre Zeit emanzipierte adelige oder bürgerliche Frauen bildeten. Die anspruchsvollen Konversationen drehten sich um Literatur, Kunst und Musik. Das Museum zeigt das typische Inventar eines Salons und des häuslichen Musizierens mit Hammerflügel, Schrankklavier und Harfe.

Musikinstrumente

Die folgenden Ausstellungsräume präsentieren in klassischer Weise das Spektrum und die Entwicklung der Musikinstrumente. Die Vielfalt der Holzblasinstrumente wird anhand von Oboe, Fagott, Querflöte, Blockflöte und Klarinette dargestellt. Das Saxophon folgt als Blechblasinstrument. Die Sammlung der Streichinstrumente wird von Geigen dominiert. An ihnen kann auch der Geigenbau als florierendes Handwerk vor allem seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts demonstriert werden. Ausgestellt sind zudem Gamben und Kontrabass.

Die Entwicklung der Tatsteninstrumente ist ebenso spannend wie lehrreich. Bis ins 18. Jahrhundert hinein existierten verschiedene Mechaniken, mit denen die Saiten zum Schwingen gebracht wurden. Das konnte durch Berühren (Clavichord), Zupfen (Cembalo) oder Anschlagen (Pianoforte) geschehen. Diese Instrumente wurden nach und nach durch das dynamisch flexiblere Hammerklavier abgelöst, das der Florentiner Instrumentenmacher Bartolomoe Christoferi im Jahre 1700 erfand. Ihren Höhepunkt erlebte der Klavierbau im 19. Jahrhundert. Die Aufführungspraxis machte nun besonders klangstarke Konzertflügel erforderlich. Seit der Mitte des Jahrhunderts gehörte es zudem zum guten Ton, in kleinbürgerlichen Wohnstuben ein Klavier aufzustellen.

Musikmaschine des Salomon de Caus

Abgerundet wird die Ausstellung durch ein Kuriosum, der Musikmaschine des Salomon de Caus aus dem beginnenden 17. Jahrhundert. Ihre Konstruktionspläne sind überliefert, so dass man sie rekonstruieren konnte. Von drei Wasserrädern angetrieben, werden eine stiftwalzengesteuerte Orgel und eine Nymphenfigur in Bewegung gesetzt. Auch wenn die Vorführungen der Maschine nur an ausgewählten Tagen stattfinden, erhalten Museum und Kloster Michaelstein eine ganz klare Empfehlung – nicht nur für Musikbegeisterte.

Lieber Damian, vielen Dank für diesen ausführlichen und interessanten Bericht. Herzliche Grüße aus Halberstadt, Andrea