Kunstmuseum zwischen Tradition und Moderne

Ein Kunstmuseum vorzustellen, fällt mir häufig nicht leicht. Dabei müsste ich als Kunsthistoriker doch einen präzisen, wissenschaftlichen Blick auf die Ausstellungen haben. Vielleicht ist es genau das, was mir die unvoreingenommene Herangehensweise erschwert. Ich bin zudem ein Freund kontextualisierter Vermittlungskonzepte, die die Exponate in einen erklärenden historischen Rahmen stellen. Daran mangelt es in vielen Kunstmuseen. Sie lassen die Werke häufig für sich sprechen. So sind überwiegend auch die Ausstellungen im Städel Museum in Frankfurt konzipiert. Um diese nicht einfach zu paraphrasieren, möchte ich nicht die Objekte des Museums in den Mittelpunkt meiner Betrachtung stellen. Vielmehr soll das Museum selbst in seiner bemerkenswerten Entstehung thematisiert werden. Zudem blicken wir chronologisch ans andere Ende und schauen auf das bemerkenswerte digitale Angebot des Hauses als einen Teil der modernen Vermittlungsarbeit.

Zunächst aber soll ein kurzer Überblick über die Sammlungen den Einstieg in die Materie erleichtern und den Gegenstand unserer Betrachtung charakterisieren. Als das bekannteste Kunstmuseum Frankfurts präsentiert das Städel Museum Werke der Malerei, Grafik und Fotografie aus einer Zeitspanne von rund 700 Jahren, wobei der Fokus auf Objekten aus dem deutschen Sprachraum liegt. Ferner ist italienische Kunst quantitativ und qualitativ reich vertreten. Die Museumsbesucher werden von der Fülle des Angebots überwältigt, haben aber selbstredend die Möglichkeit, aus verschiedenen Ausstellungsbereichen zu wählen. Die Dauerausstellung setzt sich zusammen aus:

- Alte Meister: Die ältesten Werke stammen aus dem frühen 14. Jahrhundert und reichen bis ans Ende des 18. Jahrhunderts.

- Kunst der Moderne: Der Ausstellungsbereich umfasst die Kunst des 19. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

- Gegenwartskunst: Hier präsentiert sich Kunst seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

- Graphische Sammlung: Die Sammlung umfasst etwa 100.000 Zeichnungen und Druckgrafiken vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart.

- Fotografie: Dieser Bereich ist dynamisch wachsend und umfasst heute über 5000 Arbeiten von den Anfängen des Mediums bis in die Gegenwart.

Von der Privatsammlung zum Museum

Die Geschichte des Städels ist aufs Engste verbunden mit der Stadtgeschichte Frankfurts. Die prosperierende Bürgerstadt am Main ist eine Grundvoraussetzung gewesen, dass ein Bankier und Gewürzhändler wie Johann Friedrich Städel mit seiner Privatsammlung den Grundstein für ein Museum von internationalem Rang legen konnte. Im Gegensatz dazu zeigte sich der Kunstmäzen wenig prätentiös in seiner öffentlichen Darstellung. Es ist kein einziges zeitgenössisches Bildnis von ihm überliefert – erstaunlich für einen der vermögendsten Bürger der Stadt! Dabei war Städel bei weitem nicht der einzige bürgerliche Stifter Frankfurts, aus dessen Sammlung ein Museum hervorging. Das geschah in einer Zeit, in der im Regelfall nur die Fürstenhäuser über entsprechende Kunstsammlungen verfügten. Die Geschichte dieses außergewöhnlichen bürgerlichen Sammlungswesens in der Mainmetropole kann man daher auch sehr anschaulich im Historischen Museum Frankfurt studieren.

Städels 1815 verfasstes Testament ermöglichte nach dem Tod des Wohltäters im folgenden Jahr die Stiftung des Städelschen Kunstinstituts am Rossmarkt in den ehemaligen Wohnräumen des Bankiers. Der Auftrag der Einrichtung war zum einen der Unterhalt einer öffentlichen Sammlung, zum anderen die Ausbildung von Künstlern in der angeschlossenen Kunsthochschule. Städel war ein Visionär – seiner Zeit voraus. Die Räume am Rossmarkt waren bald zu beengt. Mehrfach zog das Institut um. 1878 erfolgte der letzte Ortswechsel in das eigens von Oskar Sommer errichtete Museumsgebäude im Stadtteil Sachsenhausen. Heute ist es Teil einer bemerkenswerten Museumsmeile am Mainufer.

In der Boomtown Frankfurt wachsen um 1900 Stiftungen und Vereine. Der Städelsche Museums-Verein wird 1899 als Ausdruck bürgerlichen Mäzenatentums gegründet. Er verhilft den Sammlungen im Städel zu immer größeren Dimensionen und internationalem Ruhm. 1907 wurde die Sammlung des Städels durch eine Galerie für Moderne Kunst erweitert, die unter den Nationalsozialisten in der Aktion „Entartete Kunst“ erhebliche Verluste erleiden musste. In den vergangenen Jahrzehnten wuchsen die Bestände insbesondere in der Gegenwartskunst, sodass Erweiterungsbauten notwendig wurden, die erstmals auch die Präsentationen von Sonderausstellungen ermöglichten.

Digitale Angebote

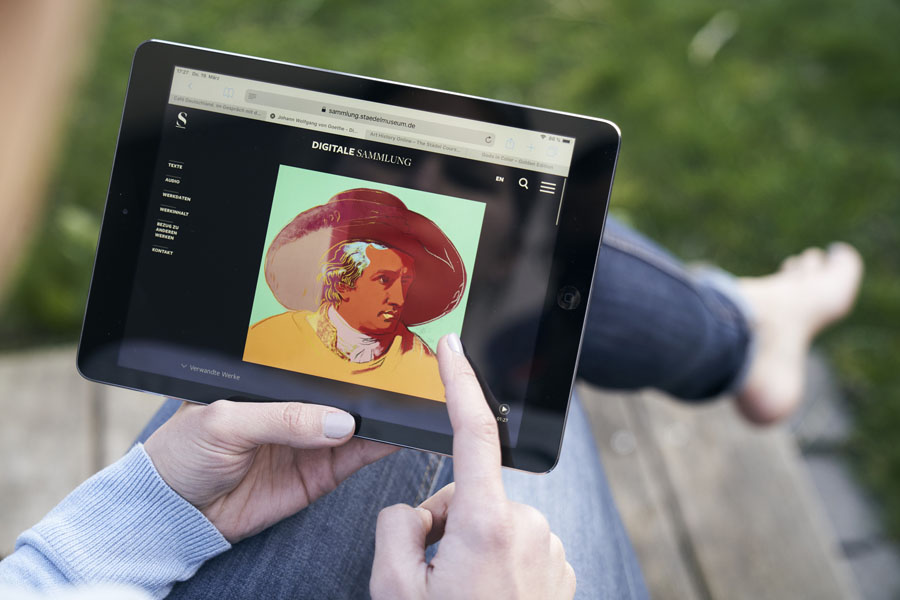

Eine zukunftsfähige Museumsinstitution zeichnet sich auch durch ihre digitale Vermittlungsarbeit aus. Gerade hierbei ist dem Städel Museum Pionierarbeit in Deutschland zu bescheinigen. Es war ein Vorreiter bei der Digitalisierung seiner Sammlung. Heute bietet es einen umfangreichen Online-Zugang als zentrale Rechercheplattform für den gesamten Sammlungsbestand, wobei jedes Werk digitalisiert, beschrieben und mit Metadaten versehen wurde. Mittlerweile ist die Rechtslage in Deutschland auch derart, dass die digitalen Reproduktionen gemeinfrei sind, wenn das abgelichtete Originalwerk gemeinfrei ist. Damit steht einem unbeschränkten Einsatz nichts mehr im Wege – selbst für kommerzielle Zwecke.

Das digitale Angebot des Städels ist seit den ersten Schritten erheblich angewachsen und in seiner Qualität und Vielfalt beachtlich. Das sind zunächst die Digitorials, mit denen sich Interessierte Ausstellungen, Themen oder Künstler in bester Storytelling-Manier spielerisch nähern können. Damit eröffnet das Museum Einblicke in kunst- und kulturhistorische Zusammenhänge, die in den analogen Ausstellungen – wie oben bereits beklagt – häufig zu kurz kommen. Podcasts und Audioguides bieten audioaffinen Menschen einen Zugang zu den Ausstellungsobjekten und den Hintergründen ihrer Entstehung. Close Ups wiederum erlauben einen Nahblick in die Welt der Gegenwartskunst. Auch das Thema Virtual Reality wurde bereits bespielt. Dabei wurde in einem Forschungsprojekt die Präsentation der Städelschen Sammlung im 19. Jahrhundert im Detail rekonstruiert und virtuell zugänglich gemacht. Nicht zuletzt ist es mit Online-Touren möglich, Ausstellungsführungen digital von zu Hause zu folgen.

Zur digitalen Strategie des Städels gehört es, die Transformation aktiv mitzugestalten und technologische Entwicklungen für alle Kernaufgaben des Museums zu nutzen. Damit führt das Städel letztlich den Stiftergedanken konsequent fort, die Städelsche Kunstsammlung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu vermitteln. Damit wird der Bogen von seinen Wurzeln bis in die Gegenwart und darüber hinaus geschlagen. In der Stiftung waren bereits die Zielsetzungen angelegt, die mit digitaler Vermittlungsarbeit auf eine neue Stufe gestellt werden können.

Was nicht erwähnt wird: das Städel hat immens hohe Eintrittspreise und tritt damit m. E. den Stiftungszweck mit Füßen. Die Dauerausstellung ist nicht ohne die große (oft hoffnungslos überfüllte) Sonderausstellung zu haben. Ja, es gibt Jahreskarten und so weiter, aber für „breite Kreise der Bevölkerung“ sind die ja auch nicht gerade, die kaufen doch eher die pensionierten Studienräte. Und Touristen werden eben besonders gerne ausgenommen. Eine der reichsten Städte der Welt tut sich damit keinen Gefallen, finde ich. Einzigartig ist, dass ein Katalog („Alte Meister“) im Städel-Shop sogar _teurer_ ist neu als im Buchhandel bestellt, überall sonst ist es umgekehrt. Das hat wohl noch kaum ein Museum geschafft, die eigenen Besucher derart zu hassen. Andere Frankfurter Museen (das Historische etwa) sind ebenso grundsätzlich unfreundlich den Besuchern gegenüber, aber wenigstens nicht ganz so teuer.

Mit 18 € regulärem Eintritt ist das Städel gewiss nicht günstig. Wir haben aber beide keinen Einblick in die Finanzplanung der Stiftung. Bereichern wird man sich sicher nicht. Es wird Gründe geben für die Preise, die an manchem Museum gleichen Ranges auch in diesem Segment liegen. Und ja, es gibt auch günstigere.

Was ich allerdings so gar nicht teilen kann, ist die Kritik an der Unhöflichkeit aller Frankfurter Museen. Zu Unstimmigkeiten kann es immer kommen, aber ein Vorwurf wird den mehr als 30 Museen der Stadt weder gerecht noch kann er so pauschal zutreffen. Wir hatten innerhalb einer Woche mit vier Museen Kontakt oder haben Sie sogar besucht und können diesen Eindruck nicht bestätigen.