Inhalt

Ziegeltechnik in der Antike

Backsteine – gemeinhin häufig als Ziegel bezeichnet – lassen sich erstmals in den antiken Kulturen des Nahen Ostens finden. Sie wurden bei einer Grabung in Jericho im Jordantal nachgewiesen und ins 8. Jahrtausend v. Chr. datiert. Entscheidende Bedeutung für die Entwicklung der Lehmsteine als Baumaterial hatte vor allem Mesopotamien. Im Laufe der Zeit entwickelte sich hier der künstliche Baustoff zu regelmäßig geformten und gebrannten Backsteinen. Zuvor war ausschließlich die Handformung und Lufttrocknung ohne Brand üblich. Das notwendige Rohmaterial fand sich vor allem entlang der großen Ströme.

Über die Griechen und Römer gelangte der Backsteinbau nach Europa. Die Römer erkannten die statischen Eigenschaften des Ziegelsteins und etablierten ihn als Baumaterial auch nördlich der Alpen. Die Ziegeltechnik erlaubte es, Rundbögen, Gewölbe und Kuppeln effektiv zu errichten. Ihr Siegeszug setzte im 1. Jahrhundert v. Chr. ein. Später wurden Backstein dekorativ eingesetzt, so dass man auf eine Verputzung der Mauern verzichtete. Als bestes Beispiel der römischen Backsteinbauweise nördlich der Alpen gilt die Konstantinbasilika in Trier, die ursprünglich als Palastaula diente.

Mittelalterliche Neuentdeckung

Während in Italien die Tradition der Backsteinherstellung seit der Römerzeit nie gänzlich abbrach, kam es nördlich der Alpen zu einer regelrechten Neuentdeckung im 12. Jahrhundert vor allem dort, wo natürliche Steinvorkommen nicht existent oder rar wahren. Bemerkenswert ist dabei, dass im 3. Viertel des 12. Jahrhunderts an mehreren Orten Nordeuropas gleichzeitig Großbauten entstanden, die ohne erkennbare Vorstufen die Backsteintechnik in Perfektion anwandten: Mark Brandenburg (Prämonstratenser-Stiftskirche Jerichow, Brandenburger Dom), Holstein (Ratzeburger Dom, Lübecker Dom, Stiftskirche Segeberg) und auf der dänischen Insel Seeland (Benediktiner-Klosterkirche Ringsted, Zisterzienser-Klosterkirche Sorø). Angenommen werden darf vielfach die Urheberschaft eines oberitalienischen Bautrupps, die aber in keinem konkreten Fall durch schriftliche Quellen belegbar ist.

Den Großbauten folgten in vielen Regionen zahlreiche Dorfkirchen und schließlich städtische Pfarrkirchen aus Backstein. Regionen, in denen sich eine sehr große Anzahl romanischer und frühgotischer Backsteinbauten erhalten haben sind die dänischen Inseln Lolland und Falster, die südjütländische Nordseeküste des Herzogtums Schleswig (sowohl auf deutscher als auch auf dänischer Seite), die friesische Küste von den niederländischen Provinzen Friesland und Groningen bis zur ostfriesischen Halbinsel auf deutscher Seite, das Jerichower Land und Teile der Altmark (vor allem in der Wische im Nordosten der Altmark) sowie die Ostseeküste in Holstein und Mecklenburg.

Diese Cluster wuchsen im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts in Norddeutschland zu einem zusammenhängen Backsteingebiet zusammen, das im Osten bis ins Baltikum und nach Schlesien und im Südwesten bis an den Niederrhein reichte. Auch in ganz Skandinavien entstanden zahlreiche spätmittelalterliche Backsteinbauten. Letztlich sind es aber vor allem die Hansestädte an der Ostseeküste, die unsere Vorstellungen der mittelalterlichen Backsteinarchitektur prägen. Zu den Sakralbauten gesellten sich vor allem im städtischen Umfeld frühzeitig auch Profanbauten in Gestalt von Rathäusern, Stadttoren und Patrizierhäusern.

Herstellungsprozess

Das Rohmaterial

Zu betonen ist, dass der Backstein mit seiner Steinsichtigkeit und den zahlreichen dekorativen Elementen, die sich vor allem am Traufenfries, an den Giebeln oder an den reichen Portalanlagen zeigen, niemals als Surrogat (Ersatz) für den fehlenden Naturstein verstanden wurde. Die Herstellungstechnik hat sich dabei hierzulande seit dem Mittelalter bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts nicht wesentlich verändert. Erst danach wurde das Handwerk allmählich durch die Industrialisierung ökonomischer und ertragreicher gestaltet. Ich möchte mich daher im Folgenden auf die traditionelle Ziegelherstellung konzentrieren, die in Nordeuropa rund 700 Jahre praktiziert wurde.

Das Rohmaterial für Backsteine sind Ton und Lehm, wobei Lehme sich vor allem durch einen großen Anteil Sand vom Ton absetzen. Backsteinbauten finden sich entsprechend dort, wo es einerseits häufig Tonlagerstätten und andererseits einen Mangel an natürlichen Steinvorkommen gibt. Abbau und Transport waren aufwändig und mühsam. Neben den Feldbrandziegeleien in der Nähe der Tongruben existierten ebenso städtische Ziegeleien. Letztere hatten meist größere Kapazitäten und versorgten eine Vielzahl von Baustellen.

Vor der eigentlichen Verarbeitung wurde das Rohmaterial durch unterschiedliche Verfahren aufbereitet. Auf diese Weise wurden Homogenität und Formbarkeit des Tons gesteigert. Durch Wintern oder Sommern, wobei die Witterung die gewünschten Eigenschaften der Rohmasse erzeugten, konnte sich diese Phase über Monate hinziehen.

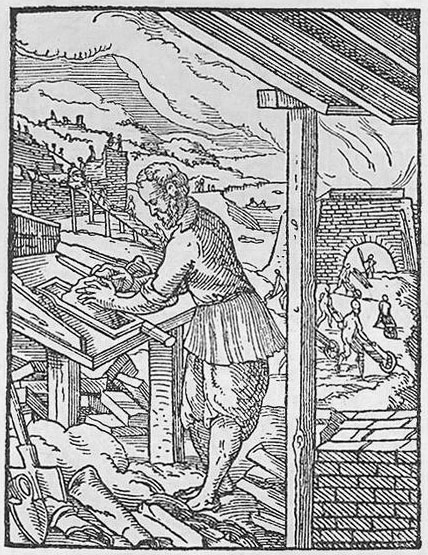

Formen und Trocknen

Der aufbereitete Ton wurde schließlich per Hand in Holzformen gepresst und abgestrichen, wobei der Ziegel mit den charakteristischen Quetschfalten an den Ansichtsflächen entstand. Die Praxis des Schneidens aus flachen Tonkuchen ist dagegen nur bis ins 12. Jahrhundert in Italien betrieben worden. Auf diese Weise entstanden die für römische Bauten typischen, sehr flachen Backsteine. Nördlich der Alpen findet im Mittelalter und der frühen Neuzeit ausschließlich die Technik der Handstrichziegel Anwendung. Die Holzformen konnten oben und unten offen sein oder auch als Kastenform mit Boden Verwendung finden. Auch Formsteine mit speziellen Profilen für Friese, Maßwerk oder Dienste konnten auf diese Weise mit Schablonen hergestellt werden.

Nun folgte der Prozess der Trocknung. Dazu wurden die Formlinge – wie die Backsteine nun in diesem Zustand des Herstellungsprozesses heißen – unter freiem Himmel, bei ortsfesten Ziegeleien auch in einem Trockenschuppen in Bahnen bzw. in Gerüsten aufgebahrt. Effektiver gegenüber der natürlichen Trocknung war die künstliche, bei der die Abwärme der Öfen genutzt wurde. Während des Trocknens schrumpfte der Formling auf seine endgültigen Dimensionen und war schließlich als Rohling nicht mehr formbar, weil die Tonmischung ihres Wassers entzogen worden war.

Das Brennen

Die Krone des Ziegelns ist schließlich das Brennen, das bei Temperaturen zwischen 850 und 1250 °C stattfindet. Es existieren zahlreiche Ofenformen wie römischer Ofen, Meiler bzw. Feldbrandofen oder Ringbrandofen. Als Brennstoff kam bis in die Mitte des 18. Jahrhundert Holz, danach Kohle und Torf zum Einsatz.

Die Farbe des gebrannten Ziegels ist nicht nur von der Rohstoffmischung abhängig, sondern wird vor allem auch von der Brenntemperatur bestimmt. Es spielen auch noch weitere Faktoren wie die Materialaufbereitung und die Ofenatmosphäre hinein. So entstehen beim reduzierten Brennen mit wenig Sauerstoffgehalt oft dunkelrote, bei kalkreichen Tonen gelbliche Ziegel.

Veredelung: Glasur und Riefelung

Veredelt werden konnten Backsteine durch eine Glasur. Diese Technik war bereits im Altertum bekannt und wurde vor allem in Mesopotamien als Gestaltungsmerkmal eingesetzt. Im nordeuropäischen Mittelalter erlebte die Glasur seit der Mitte des 13. Jahrhunderts eine Hochphase. Es kamen dabei grüne, dunkelrote und schwarze Glasuren zum Einsatz, die dem Rohling vor dem Brand flüssig aufgetragen wurden. Ab 1350 tauchten glasierte Terrakotta-Reliefs in Nord- und Ostdeutschland auf.

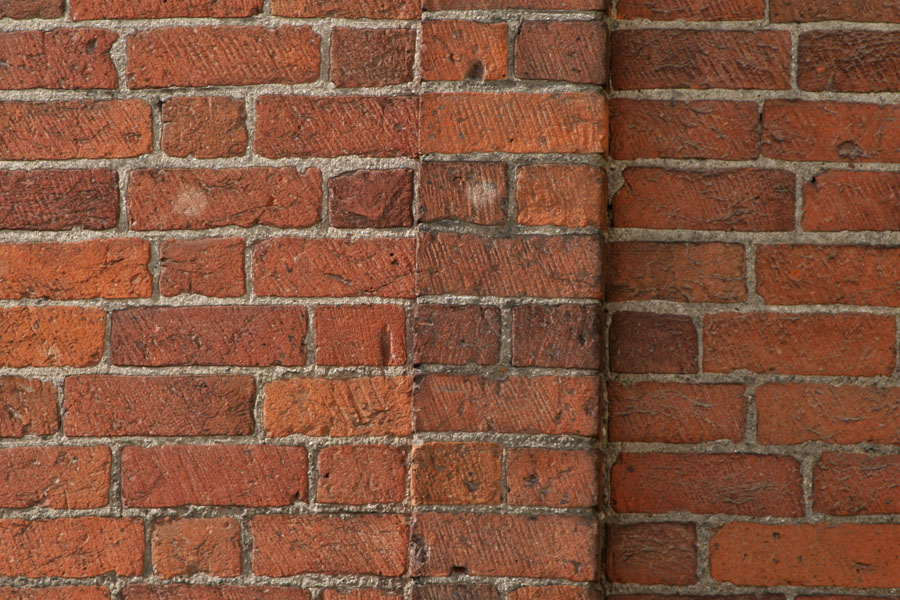

Die mittelalterlichen Steine des 12. und 13. Jahrhunderts weisen zudem häufig eine Oberflächenbehandlung auf. Sie zeichnet sich durch eine schräg verlaufende feine Riefelung aus, die wahrscheinlich in den lederharten Rohling gezogen wurde. Ihre genaue Intention ist nicht überliefert, doch darf man davon ausgehen, dass man in der Frühphase des Backsteinbaus in Nordeuropa einen Naturstein nachahmen wollte. Das Phänomen verschwindet im fortgeschrittenen 13. Jahrhundert vollständig und taucht nie wieder auf.

Backsteinformate

Die Formate der Ziegel weisen eine große Vielfalt auf. Während die römischen Ziegel durch das Schneiden aus dem Tonkuchen ausgesprochen flache Platten darstellten, entwickelte sich im 12. Jahrhundert das sogenannte Klosterformat, das in Nordeuropa ohne Ausnahme Verwendung fand. Es orientierte sich an den Bedürfnissen der Verarbeitung, so dass ein Maurer den Backstein gut mit einer Hand fassen und in einem regelmäßigen Verband vermauern konnte. Dabei ergab eine Ziegelbreite plus Fuge häufig die Länge eines Backsteins. Die Höhe der Steine beträgt grob die Hälfte der Breite oder mehr. Ein typischer mittelalterlicher Ziegelstein konnte die Maße 30 x 14 x 9 cm aufweisen. Erst mit der Massenproduktion des späten 19. Jahrhunderts hielten exakte Formate wie das Reichsformat in Deutschland Einzug.

Es gab und gibt Bemühungen in der Forschung, anhand der Höhe der Backsteine relativ präzise Datierungen von mittelalterlichen Bauten vorzunehmen. Im regional begrenzten Rahmen kann dies durchaus erfolgreich praktiziert werden. Zumindest lassen sich aber Bauabschnitte häufig zuverlässig durch Wechsel des Backsteinformats nachvollziehen.

Mauerverbände

Neben den Formaten sind auch die Mauerverbände dazu geeignet, Bauten chronologisch einzuordnen. Man unterscheidet dabei zum Beispiel zwischen gotischem, märkischen und Kreuzverband, wobei die Terminologie nicht einheitlich geregelt ist. Ziegel, die mit der langen Fläche als Ansichtsfläche vermauert wurden, bezeichnet man als Läufer, die tief ins Mauerwerk einbindenden Backsteine als Binder.

Besonders charakteristisch und für Nichtkundige gut nachvollziehbar ist der Wechsel des üblichen Verbandes im 16. Jahrhundert, also an der Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit. Bei den jüngeren Bauten wechseln nun Schichten aus Läufern und Bindern stets alternierend. Daneben existieren auch zahlreiche Zierverbände, die insbesondere in Ost- und Westfriesland eine bemerkenswerte Vielfalt ausbilden. Sie waren wie der weit verbreitete Fischgrätenverband vor allem im 13. Jahrhundert Usus und erlauben eine recht präzise Datierung der Bauten.

Weiterführende Literatur

Mein Artikel kann nur den Einstieg in die Thematik abdecken. Für die vertiefende Lektüre möchte ich einige Buchtitel in die Runde werfen, wobei ich auf bibliographische Angaben im Sinne wissenschaftlicher Korrektheit bewusst verzichte:

Zum kunsthistorischen und technischen Kontext des Backsteinbaus:

- Hans Josef Böker, Die mittelalterliche Backsteinarchitektur Norddeutschlands

- Barbara Perlich, Mittelalterlicher Backsteinbau in Europa: Zur Frage der Herkunft der Backsteintechnik

- Johannes Cramer, Dorothée Sack (Hg.), Technik des Backsteinbaus im Europa des Mittelalters

- Damian Kaufmann, Die romanischen Backsteindorfkirchen in der Altmark und im Jerichower Land: Studien zur Kleinkirchenarchitektur an der Mittelelbe und im südlichen Ostseeraum

- 10 Bände Studien zur Backsteinarchitektur, hrsg. von Ernst Badstübner und Dirk Schumann, darunter auch:

- Paul Nawrocki, Der frühe dänische Backsteinbau: Ein Beitrag zur Architekturgeschichte der Waldemarzeit

- 6 Bände Backsteinbaukunst: Zur Denkmalkultur des Ostseeraums, hrsg. von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Zu den Aspekten der Ziegelherstellung:

- Mila Schrader, Mauerziegel als historisches Baumaterial: Ein Materialleitfaden und Ratgeber

- Willi Bender, Vom Ziegelgott zum Industrieeletroniker: Geschichte der Ziegelherstellung von den Anfängen bis heute

Downlaod als PDF