Inhalt

Einleitung: Die Anfänge des christlichen Mönchtums

Wieder eine Stadtführung gemacht, in der die Franziskanerkirche vorgestellt wurde, ohne dass dies näher erläutert worden ist? Das Thema der abendländischen Mönchsorden brennt mir schon lange unter den Nägeln, genau wegen solcher Erfahrungen. Hier wollen wir uns den bekanntesten Orden des Mittelalters widmen und wagen auch einen Blick über die Grenzen Deutschlands hinaus. Kurz und knapp schauen wir auf die Geschichte und Charakteristika der christlichen Gemeinschaften. Dabei erfahren wir nicht zuletzt, warum allein an den Standorten oder der Gestalt der Kirchenbauten häufig ablesbar ist, welcher Orden hier tätig war.

Aber zunächst zu den Anfängen des christlichen Mönchtums, damit wir die Ausgangslage vor der Ausbreitung des Christentums in Mitteleuropa verstehen. Die Basis legte das christliche Eremitenwesen in Ägypten, das bereits im 3. Jahrhundert nachweisbar ist und sich schnell in Kleinasien und Syrien verbreitete. Im Abendland entstanden erste Einsiedlergemeinschaften im 4. Jahrhundert. Einer der bekanntesten Einsiedler des Frühchristentums und somit Wegbereiter des Mönchtums war Antonius der Große. Die erste Ordensregel stammte vom nordafrikanischen Bischof Augustinus von Hippo.

In Mitteleuropa, in dem das Christentum nur allmählich Fuß fasste, war das frühe Mönchtum durch irische Klöster geprägt. Es war die Abgeschiedenheit Irlands und Schottlands, die das einsiedlerische Ideal des frühen Mönchtums förderte. Im späten 6. Jahrhundert brachte der heilige Kolumban es auch auf das europäische Festland. 595 verfasste er mit der regula monachorum eine Regel für Mönche. Eine Welle iroschottischer Missionierung setzte ein. In den folgenden Jahrhunderten bildeten sich mehrere für die europäische Geschichte zentrale Orden auf dem Fundament unterschiedlicher Ordensregeln heraus – allen voran die Benediktiner.

Die Benediktiner

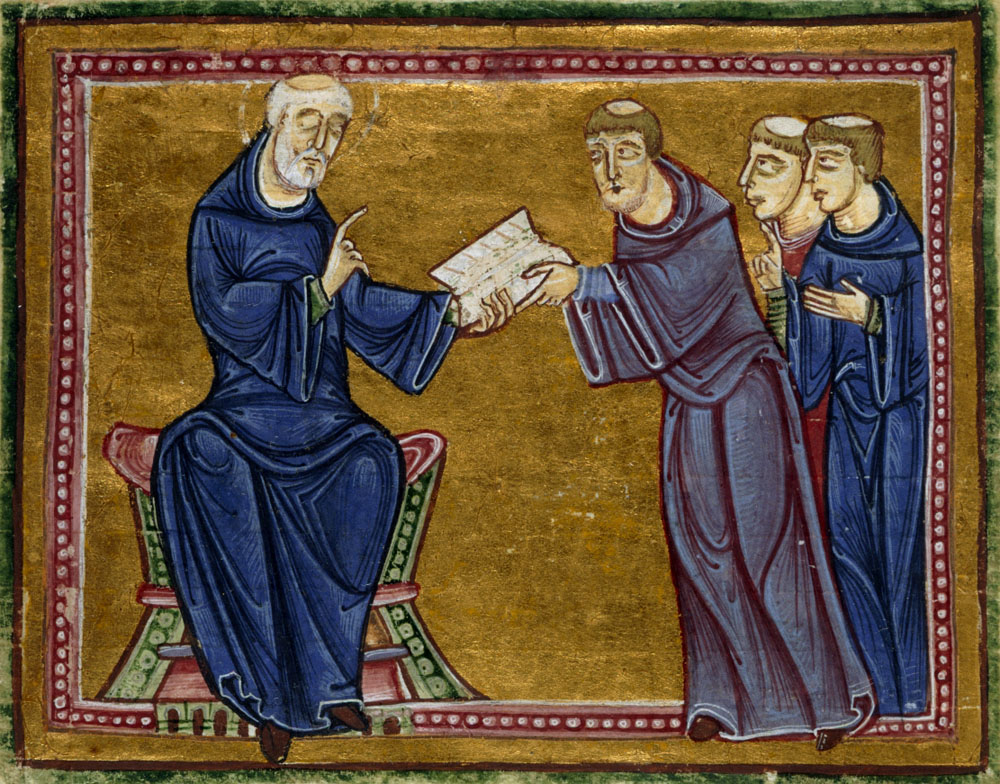

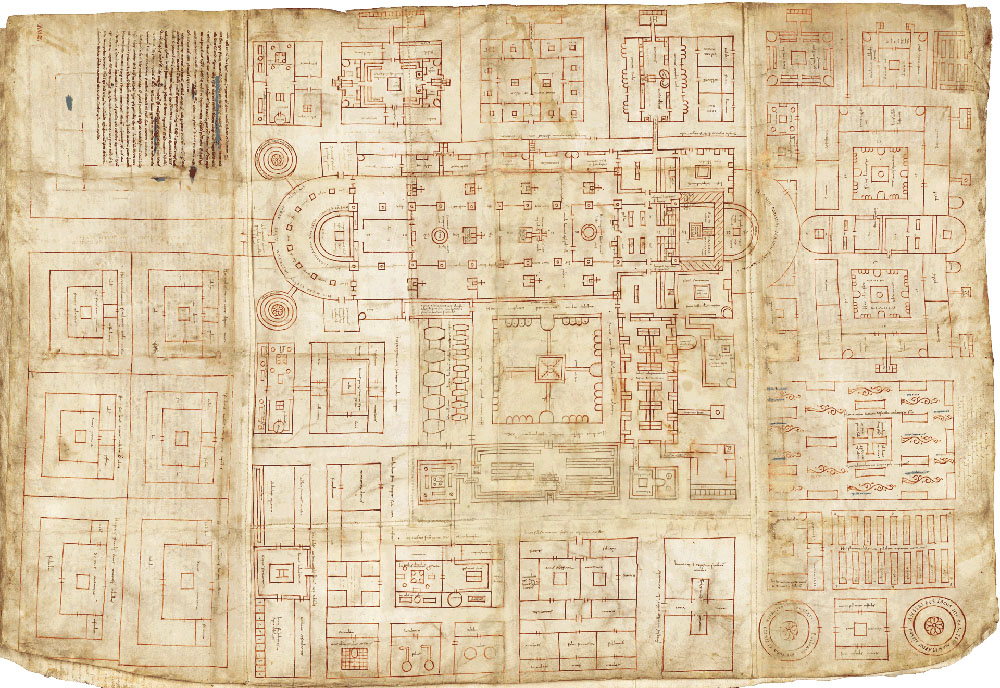

Ab dem 7. Jahrhundert wurde in monastischen Gemeinschaften die Regel des heiligen Benedikt von Nursia (um 480 – 547) maßgeblich, die die Augustinusregel modifizierte. Gefördert vom karolingischen Königs- und Kaiserturm wurde das benediktinische Mönchtum ein Instrument zur Konsolidierung der Herrschaft im Frankenreich und somit zu einem entscheidenden Machtfaktor. Die Klöster wurden zu jener Zeit zudem Zentren geistlicher Bildung, was sich auch unter den Ottonen und Saliern im ostfränkischen Reich fortsetzte. Die Benediktiner waren der vorherrschende Orden des Frühmittelalters und prägten die Lebensweise und die Architektur aller nachfolgenden Mönchsorden. Bedeutend ist in diesem Zusammenhang der St. Galler Klosterplan aus dem frühen 9. Jahrhundert, der als Idealplan einer karolingischen Abtei bereits alle wesentlichen Elemente einer abendländischen Klosteranlage vorzeichnet.

Der Niedergang des klösterlichen Lebens nach der Auflösung des karolingischen Reiches führte zu einer monastischen Erneuerungsbewegung, die von der Benediktinerabtei Cluny in Burgund ausging und deren Namen trägt: cluniazensische Reform. Sie gelangte in Europa seit Ende des 10. und vor allem im 11. Jahrhundert zu großer Bedeutung. In Deutschland war die im Schwarzwald beheimatete Abtei Hirsau Ausgangspunkt der benediktinischen Reorganisation. Die Klostergemeinschaften der Hirsauer Reform folgten strengen asketischen Regeln, die sich auch im Kirchenbau mit seinen schlichten, langgestreckten Räumen widerspiegelten. Charakteristische Anlagen dieser Art finden sich im thüringischen Paulinzella oder im Alpirsbach im nördlichen Schwarzwald. Benediktinerklöster erreichten nicht selten Dimensionen, die sie als mauerumwehrte Kirchenburgen wirken ließen.

Die Zisterzienser

Letztlich ist auch der Zisterzienserorden Ergebnis einer Reformbewegung. Ursprung und Ausgangspunkt war die Abtei Cîteaux, wiederum in Burgund gelegen. Das Kloster wurde damit zum Mutterkloster aller weiteren Zisterziensergründungen. Erste Tochtergründungen, die in der Hierarchie dadurch eine besondere Stellung innehatten, waren die Abteien von La Ferté, Pontigny, Clairveuax und Morimond. Auch wenn er nicht als eigentlicher Gründer angesprochen werden kann, muss der Abt Bernhard von Clairveaux (um 1090 – 1153) als schillernde Person der Zisterzienser genannt werden. Seinem Charisma und Organisationstalent ist es zu verdanken, dass sich der Orden in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts explosionsartig in ganz Europa verbreitete. Im deutschsprachigen Raum gehörten die Abteien Kamp am Niederrhein, Ebrach in Franken und Heiligenkreuz in Niederösterreich zu den ersten Zisterzen. Die Hochzeit der Zisterziensergründungen hielt bis 1250 an.

Die Charta Caritas legte als Ordensregel das klösterliche Leben der Zisterzienser fest. Als Ideal galten Armut, Einsamkeit und eine autarke Lebensweise. Um letztere zu gewährleisten, durften Klöster über Ländereien, Wasserläufe, Wälder, Weinberge oder Viehwiesen verfügen. Um die Bewirtschaftung aufrechtzuerhalten, wurden Laienbrüder (Konversen) in die Klostergemeinschaft aufgenommen. All diese Voraussetzungen machten den Zisterzienserorden zum idealen Instrument für die Erschließung von Ländereien, weshalb sie gerne von Landesherren gefördert worden sind. Ihre Lebensweise spiegelt sich noch heute darin wider, dass die Zisterzen weit entfernt von städtischen Ansiedlungen in abgeschiedenen Landschaften gelegen sind. Vor allem die Wasserwirtschaften, die sie vielerorts aufbauten, sind noch häufig vorhanden und bis heute nachvollziehbar.

Nicht nur die Verortung von Zisterzienserklöstern ist bezeichnend, auch ihre Architektur ist es. Die Klosterkirchen sind monumentale Bauten, die grundsätzlich ohne Türme – abgesehen von einem Dachreiter über der Vierung – auskommen. Die Chorlösungen sind mit gerade schließenden Chören und ebensolchen Kapellen an den Ostseiten der Querhäuser äußerst charakteristisch ausgebildet. Im Laufe der Zeit wurden die Baugewohnheiten allerdings aufgeweicht. Anordnung und Funktion der an die Kirche anschließenden Klausurräume sind fast schon kanonisch ausgebildet. Die groß dimensionierten Klosterkomplexe können noch an zahlreichen Orten studiert werden. Im deutschsprachigen Raum sind neben den bereits erwähnten Anlagen weitere wie Maulbronn, Bebenhausen, Eberbach, Walkenried, Loccum, Lehnin, Chorin oder Doberan herauszugreifen.

Prämonstratenser und Augustiner-Chorherren

Die Prämonstratenser und die Augustiner-Chorherren haben gemeinsam, dass es sich dabei um regulierte Chorherren (Kanoniker) handelt. Im Rahmen der Kanonikerreform des 11. und 12. Jahrhunderts legten diese Gelübde mit Gehorsam, Keuschheit und Armut ab und nahmen die Augustinusregel an. Sie entwickelten damit ein klösterliches Gemeinschaftsleben, das ihnen ursprünglich in Stiftskirchen und Domkapiteln nicht zu eigen war. Gerade auch die seelsorgerische Tätigkeit ist als Kernaufgabe zu betonen. Gründer des Prämonstratenserordens war Norbert von Xanten (um 1080/85 – 1134), der zunächst Chorherr im niederrheinischen Xanten war und später Erzbischof von Magdeburg wurde. Der Name des Ordens leitet sich von einer Abtei ab, die Norbert 1120 nahe des französischen Laon gründete: Prémontré (lateinisch: Praemonstratum). Im Gegensatz dazu können die Augustiner-Chorherren auf keine bestimmte Gründerpersönlichkeit oder ein Urkloster zurückgeführt werden.

Dem Prämonstratenserorden kam bei der Missionierung im Ostelbischen eine besondere Rolle zu, da Norbert als Magdeburger Erzbischof bereits 1129 in der Stadt ein entsprechendes Kloster (Unser Lieben Frauen) einrichtete. In der Nachfolge wurden die Domkapitel von Brandenburg, Havelberg, Ratzeburg und Riga als Prämonstratenser-Stiftskapitel gegründet. Ebenfalls noch im 12. Jahrhundert siedelten sich Prämonstratenser in Jerichow am östlichen Elbufer an. Der dortige Backsteinbau ist ein Initial der frühen Backsteinarchitektur, die fortan im Ostelbischen Verbreitung fand. Im Harzvorland in Hamersleben siedelten sich Augustiner-Chorherren an und schufen eine vorzügliche romanische Stiftskirche. Eine der bedeutendsten Gründungen der Augustiner ist das als Doppelkloster für Männer und Frauen entstandene Stift Klosterneuburg bei Wien. Ähnlich wie die Zisterzienser besaßen die regulierten Kanoniker einen entscheidenden Anteil an der Entwicklung der sakralen Architekturgeschichte des Hochmittelalters. Dem raschen Niedergang der Bewegung versuchte man seit Ende des 14. Jahrhunderts durch den Zusammenschluss in der Windsheimer Kongregation entgegenzusteuern.

Die Bettelorden: Franziskaner und Dominikaner

Die Bettelorden unterscheiden sich von den meisten klösterlichen Gemeinschaften bereits durch die Tatsache, dass sie sich ausnahmslos innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern ansiedelten. Wer aufmerksam durch die Altstädte wandelt, wird zudem bemerken, dass ihre Kirchen und Klöster stets am Rande abseits des Markttreibens der Städte errichtet wurden. Es findet sich kaum eine Stadt, in der nicht einer der beiden Orden ansässig war – in bedeutenden mittelalterlichen Städten sogar beide. Ihre Kirchenbauten – und das gilt für Franziskaner und Dominikaner gleichermaßen – sind ausgeprägt monumentale, aber auffallend schlichte Bauten ohne Türme. Das ist im engen Zusammenhang mit ihren primären Agenden, der Seelsorge und der Predigt, zu sehen. Zudem waren sie der Armut in besonderem Maß verpflichtet.

Die Ursprünge des Franziskanerordens sind eng mit der Lebensgeschichte des Franz von Assisi verbunden, der zum meistdargestellte Ordensgründer in der christlichen Kunst wurde. Als Kaufmannssohn durchlebte er einen Bekehrungsprozess, der in den Jahren nach 1208 zur Bildung einer ersten Bruderschaft führte. Nur wenige Jahre später gab es bereits Konvente in ganz Europa, die durch ihre Besitzlosigkeit im Betteln ihre Existenz sicherten. Gründer des Dominikanerordens war der aus Altkastilien stammende Kanoniker Dominikus, der im Jahre 1215 eine erste Predigergemeinschaft gründete. Höchste Bedeutung für die Konsolidierung des Ordens erlangte der italienische Dominikaner und Philosoph Thomas von Aquin. Die Ausbreitung der Bettelorden, zu denen noch weitere Gemeinschaften wie die Minoriten, Kapuziner oder Klarissen zu zählen sind, ging Hand in Hand mit der raschen Urbanisierung Europas im 13. Jahrhundert.

Frauenkonvente und kleinere Orden

In einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft besaßen Frauenklöster – nehmen wir Lichtgestalten wie die Benediktinerin Hildegard von Bingen aus – nur geringe Relevanz, was sich auch in der Architektur mit häufig einschiffigen Kirchenbauten widerspiegelte. Einige Orden wie die Benediktiner, Zisterzienser oder Augustiner-Chorherren ließen explizit auch Frauenkonvente, teilweise zögerlich, zu. Mit den Beginen, die sich primär in den Niederlanden und am Niederrhein ansiedelten, oder den Birgitten, die von Schweden aus im Ostseeraum Verbreitung fanden, entstanden auch mittelalterliche Gemeinschaften, die sich ausnahmslos an Frauen richteten. Karmeliten, Kartäusern, Minoriten oder Kapuzinern stellten zudem weitere Ordenskongregationen dar, die hier in der Kürze der Schilderungen keinen Platz finden konnten. Mit den Jesuiten erwuchs im 16. Jahrhundert schließlich eine letzte große Ordensstruktur, die sich im Zuge der Gegenreformation über große Teile Europas verbreitete.

Herzlichen Dank für die tolle Zusammenstellung, Damian. Ich war vor einigen Wochen in der Zisterzienserabtei in Altenberg. Ein wunderbarer Ort und absolut sehenswert. Interessant ist auch die Geschichte der Abtei, die mal evangelisch, mal katholisch und zwischendurch auch mal ökumenisch war.

Vielen Dank für das Feedback. Ja, die Abtei in Altenberg – die gewaltige Kirche wird im Volksmund als Altenberger Dom bezeichnet – ist auch so ein typischer Vertreter für eine exponierte Lage der Zisterzienser.