Inhalt

Geschichte der Zeche

Die Anfänge des Untertagebaus

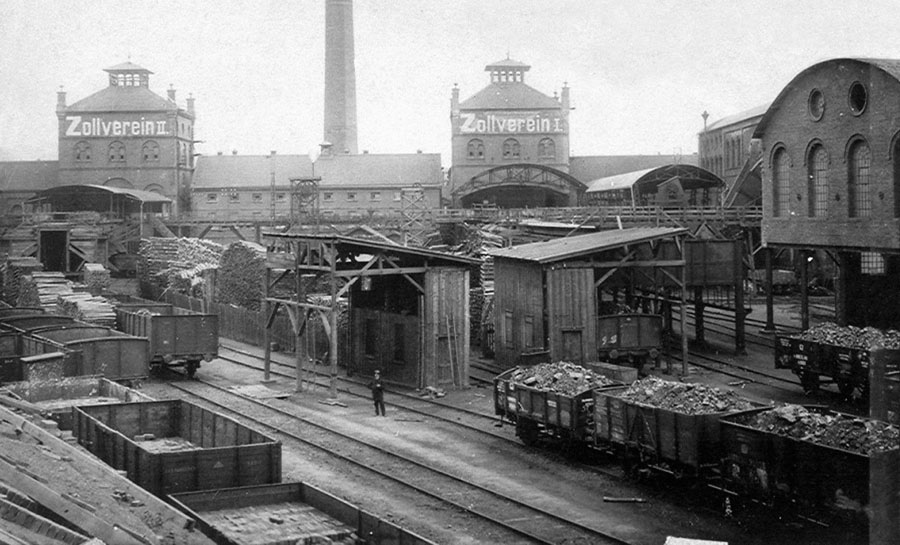

Die Geschichte der im Nordosten von Essen im heutigen Stadtteil Stoppenberg gelegenen Zeche Zollverein geht in die Frühzeit der Industrialisierung im Ruhrgebiet zurück. Dem Industriellen Franz Haniel gelang es 1834 erstmals, bei Bohrungen die Mergelschicht zu durchstoßen und an darunter liegende Kohleflöze zu gelangen. Damit war der Startschuss für den Untertagebau erfolgt. 1847 gründete Haniel die bergrechtliche Gewerkschaft Zeche Zollverein, deren Namen auf den Deutschen Zollverein zurückging.

Die Kohleförderung auf der Zeche begann aufgrund von Wassereinbrüchen erst im Jahr 1851. Ein Jahr später folgte zur Wasserregulierung ein zweiter Schacht. Der Schacht 3 einer rund einen Kilometer östlich liegenden separaten Förderanlage in Katernberg ging 1882 in Betrieb. In den folgenden Jahrzehnten entstanden weitere Förderschächte an unterschiedlichen Standorten der Umgebung. Nach zahlreichen Unglücken wurden die Schachtanlagen nach und nach um die Jahrhundertwende mit kleinen Wetterschächten ausgestattet.

Zentrale Förderanlage und Kokerei

1928 begannen die Planungen für eine zentrale Förderanlage, die alle bisherigen ersetzen sollte. Schacht XII nahm 1932 seinen Betrieb auf uns stellt heute als Industriedenkmal mit den umgebenden Zechengebäuden und dem markanten Doppelförderbock das Zentrum der touristischen Destination Zeche Zollverein dar. Mit einer Förderkapazität von 12.000 Tonnen war der Förderschacht damit der größte und leistungsstärkste weltweit.

1957 bis 1961 wurde westlich der Anlage um Schacht XII eine zentrale Kokerei erbaut, die ältere Kokereien auf dem Zechengelände ersetzte. Hier wurde die Kohle zu Koks veredelt. Die Kokerei war bis 1993 die letzte aktive Produktionsanlage auf der Zeche Zollverein.

Weltkulturerbe und RUHR.2010

Mit der Stilllegung der Zeche im Jahre 1986 wurden die Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. 2001 folgte die Aufnahme in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Darin enthalten sind die Gebäude rund um Schacht XII, die Schachtanlage 1/2/8 und die Kokerei. Dies war auch der Startschuss für eine Umgestaltung des Zechengeländes für eine intensive touristische Nutzung als herausragendes Denkmal der Industriekultur.

Eine besondere Herausforderung stellte der Umbau der Kohlenwäsche als Standort des Ruhr Museums und als zentralen Anlaufpunkt mit Besucherzentrum dar. Nicht nur, dass eine besuchergerechte Erschließung des Gebäudes kreiert werden musste, auch mussten museale Nutzung und Erhalt der Maschinerie in Einklang gebracht werden. Das Publikum betritt die Kohlenwäsche heute auf 24 Meter Höhe, auf das es über eine Gangway mit Rolltreppe gelangt. Das Ruhr Museum eröffnete im Jahre 2010 zur RUHR.2010, als das gesamte Ruhrgebiet sich als Europäische Kulturhauptstadt präsentierte.

Rundgang über das Zechengelände

GPS-gestützte App

Den Rundgang über das Außengelände der Zeche unternahmen wir mit der GPS-gestützten App, die man in den entsprechenden Stores für die unterschiedlichen Systeme herunterladen kann. Nähert man sich einem Info-Point poppen die Informationen zu den benachbarten Gebäuden oder Anlagen automatisch auf, was das ständige Einscannen eines QR-Codes überflüssig macht. Zusätzlich existieren einige Hotspots, die uns per Augmented Reality in die Vergangenheit entführen. So kann man Lokomotiven auf den Schienen stehen sehen oder die Seilscheiben des Doppelbockgerüstes drehen lassen.

Es existieren zwei Rundgänge. Der kürzere beschränkt sich auf die eigentliche Zeche mit den Schachtanlagen XII und 1/2/8, die längere schließt auch die Kokerei ein. Obwohl der Einstieg grundsätzlich an jedem beliebigen Punkt möglich ist, empfehlen wir den Start an der Kohlenwäsche. Mit einer Länge von 90 Metern ist sie das größte und markanteste Gebäude des Zechengeländes. Hier wurde die Kohle aufbereitet und vom Gestein getrennt.

Schachtanlagen XII und 1/2/8

Der Weg führt zunächst durch das Gelände der Schachtanlage XII, die den eigentlichen Ruhm der Zeche ausmacht. Der Gebäudekomplex galt als architektonische und technische Meisterleistung und war richtungsweisend für den funktionalen Industriebau der Neuen Sachlichkeit. In den Bauten haben sich heute zahlreiche Unternehmen und Institutionen, vor allem aus den Bereichen Gastronomie, Kunst, Kultur und Design angesiedelt. Mit dem Red Dot Design Museum befindet sich ein weiteres Museum auf dem Gelände.

Weiter führt der Weg zu der Schachtanlage 1/2/8, der Keimzelle der Zeche Zollverein. In der dortigen ehemaligen Waschkaue ist heute das PACT Zollverein beheimatet, das sich als Initiator, Motor und Bühne für wegweisende Entwicklungen in den Bereichen Tanz, Performance, Theater, Medien und Bildende Kunst versteht. Eine urbane Eventlocation mit besonderer Atmosphäre!

Kokerei und Industrienatur

Der größere der beiden Rundgänge leitet uns weiter zur Kokerei, einem monumentalen Relikt der spätesten Phase der Montanindustrie von geradezu surrealer Wirkung. Auf rund 600 Meter reihen sich 304 Koksöfen aneinander und wirken gerade bei Dunkelheit bedrohlich und faszinierend zugleich. Zu der apokalyptischen Szenerie trägt auch ein Riesenrad bei, das wenige Jahre nach Stilllegung der Kokerei installiert wurde und nun schon seit langem vor sich hin rostet. Man würde sich an Bilder aus Tschernobyl erinnert fühlen, wenn nicht an gleicher Stelle eine Bar, ein Schwimmbecken und im Winter eine Eislauffläche den Ort beleben würde. Genau solche Kontraste machen die einzigartige Atmosphäre von Zollverein aus!

Der Rückweg zur Kohlenwäsche führt uns vorbei an einem Phänomen, das sich nur an Orten wie Zollverein entwickeln kann: die Industrienatur. Bei der natürlichen Rückgewinnung ehemaliger Industrieflächen entsteht eine enorm artenreiche Flora und Fauna. Solche Industriebrachen sind gerade im Ruhrgebiet zahlreich vorzufinden und verhelfen der Industrienatur zu einem bundesweiten Alleinstellungsmerkmal.

Führungen

Zurzeit können die Besucher vor Ort aus drei einstündigen Standard-Führungen auswählen, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen:

- Über Kohle und Kumpel: Der Weg der Kohle auf der Zeche

- Kohlenwäsche mit Ausblick: Führung durch die Kohlenwäsche

- Durch Koksofen und Meistergang: Der Weg der Kohle auf der Kokerei

Hinzu treten unzählige Spezialführungen für Familien, Kinder oder mit einem ehemaligen Bergmann. Als besondere Zugabe für das digitale Publikum existieren auch virtuelle Führungen. Da kann jeder seinem Interesse folgen: Überblick Führungen.

Das Ruhr Museum

Konzept und Ausgangssituation

Das Konzept des Ruhr Museums erschließt sich besser nach einem kurzen Blick in die Entstehungsgeschichte des Museums. Insbesondere ist dabei zu beachten, dass es eine mehr als 100jährige Geschichte mit diversen Umzügen, Umstrukturierungen und Verlusten hinter sich hatte, als 2006 beschlossen wurde, die Sammlungen des Ruhrlandmuseums im geplanten Ruhr Museum auf der Zeche Zollverein zu vereinigen.

Diese Heterogenität in den Sammlungsbeständen galt es neu zu strukturieren und in einer Dauerausstellung mit dem Fokus auf eine regionale Ausrichtung zu bündeln, denn das Ruhr Museum versteht sich primär als Regionalmuseum zur Geschichte, Kultur, Natur und Struktur des Ruhrgebietes. Das war ein schwieriges Unterfangen, deren Umsetzung mich – das sei vorweggenommenen – nicht restlos überzeugt.

Die Dauerausstellung

Die Sammlungen spiegeln sich nur teilweise in der Struktur der Dauerausstellung wider. Die Besucherführung ist dem Weg der Kohle durch die Kohlenwäsche nachempfunden. Der Museumsbesucher steigt von der 24 m-Ebene herab zu den drei Ebenen der Ausstellung, die alle unter einem Motto stehen:

- 17 m-Ebene: Gegenwart

- 12 m-Ebene: Gedächtnis

- 6 m-Ebene: Geschichte

Zunächst irritierte uns die willkürlich erscheinende Differenzierung zwischen dem Gedächtnis und der Geschichte des Ruhrgebietes auf den beiden untersten Ausstellungsebenen. Die Trennung ergibt aber dann Sinn, wenn man realisiert, dass eine gemeinsame Geschichte der verschiedenen Regionen, Landschaften und Städte im Ruhrgebiet erst mit den Anfängen der Industrialisierung Mitte des 18. Jahrhunderts einsetzte.

In der Folge entwickelte sich eine kollektive Identität, deren wichtigste Voraussetzung die Existenz von Kohlevorkommen in dieser Region ist. Erst dieser Rohstoff machte die fundamentale Umwälzung von einer agrarisch geprägten Landschaft zum größten Industrierevier Europas mit seinen weitreichenden Auswirkungen möglich. Der Pott hatte zu dieser Zeit seine Geburtsstunde.

Ebene Gegenwart

Die erste Ebene, die der Besucher betritt, ist strukturell und inhaltlich in vier Bereiche geschieden: Mythen, Phänomene, Strukturen, Zeitzeichen. Gleich nach dem Eintritt empfangen uns auf einer geknickten Projektionsfläche historische Bilddokumente, die den Mythos Ruhrgebiet visualisieren sollen. Ob das Publikum allerdings die Projektionsfläche über den eigenen Köpfen mit mehr als einem flüchtigen Blick würdigt, bezweifle ich, denn die Aufmerksamkeit wird schnell auf die anderen Bereiche mit ihren multimedialen Inhalten gelenkt.

Im Bereich „Strukturen“ animiert zunächst ein Medientisch die Besucher zum Handeln und Erkunden. 125 verschiedene Themen vermitteln durch wählbare Informationstiefen eine datenreiche und faktenbasierte Charakterisierung des Ruhrgebiets. Gefolgt wird diese Station von drei Projektionswänden, die mit einer Vielzahl von Infografiken die strukturellen Bedingungen und Besonderheiten des Ruhrgebiets visualisieren.

Im Bereich „Phänomene“ nähert man sich dem Phänomen Ruhrgebiet mittels der Fotografie. Auf Fotoleuchtwänden wird die Heterogenität des Lebensraumes an Ruhr und Lippe in zahlreichen Schwerpunkten demonstriert: Industrielandschaft, Stadtraum, Fußball, Trinkhallen, Halden, Freizeit, Strukturwandel etc.

Im finalen Bereich „Zeitzeichen“ sind in schlanken stelenartigen Vitrinen weitgehend strukturlos Exponate der Alltagskultur, des Arbeitslebens oder der Erinnerung zentraler Ereignisse oder Erfahrungen verteilt. Allen Objekten ist eine persönliche Geschichte zugeordnet, die in der Summe die kollektive Erinnerung der Menschen abbilden. Zugleich wird damit ein schlaglichtartiges Abbild der gesellschaftlichen Strukturen des 20. Jahrhunderts im Ruhrgebiet nachgezeichnet.

Das Konzept könnte aufgehen, wenn sich nicht gleichzeitig eine zweite Gruppe Exponate zwischen die Objekte der menschlichen Erinnerung mischen würde. Es sind Zeitzeugen der Natur- und Erdgeschichte des Ruhrgebiets wie Fossilien aus Fauna und Flora und natürlich die allzeit präsente Kohle. Diese doch etwas gezwungen wirkende Verschmelzung von kulturellen und natürlichen Zeitzeugen ließ uns ratlos zurück.

Ebene Gedächtnis

Weitaus konventioneller präsentiert sich die mittlere Ausstellungsebene „Gedächtnis“. Hier erwartet die Besucher ein Rundgang durch das kulturelle Gedächtnis des Ruhrgebiets vor der Industrialisierung, wobei der zeitliche Rahmen von der letzten Eiszeit bis zur Aufklärung reicht. Dabei bleibt die Botschaft hängen, dass das Ruhrgebiet vor den Veränderungen des Industriezeitalters keine kulturelle, religiöse oder politische Einheit bildete.

Die kleinräumige Aufteilung der Ausstellung mit klar abgegrenzten Themenschwerpunkten und das chronologische Vorgehen fördert die Übersichtlichkeit und erlaubt es, Entwicklungslinien zu erkennen. So wird unter anderem das Ruhrgebiet in der Vorgeschichte dargestellt, die Christianisierung, die Entwicklung von Städten oder die Ausbreitung von Reformation, Humanismus und Aufklärung thematisiert.

Allerdings ist der grundsätzlich gut gelungenen Ausstellung mit einer angemessenen Präsentation der Exponate auch ihr Alter von mehr als einem Jahrzehnt anzumerken. Auf den Einsatz digitaler Medien ist hier gänzlich verzichtet worden. Da gerade vertiefende Einblicke in die Themenschwerpunkte der einzelnen Räume Mangelware sind, hätte hier auf diese Weise Abhilfe geschaffen werden können. Als Kunsthistoriker und Historiker hatte ich den Vorteil, das Gesehene in größere Kontexte einbinden zu können, was ohne entsprechende Vorbildung vielleicht nur schwer gelingt.

Auch befinden sich auf dieser Ausstellungsebene Exkurse in die archäologische Sammlung, die ethnologische Sammlung, die naturkundliche Sammlung oder die Fauna und Flora des Ruhrgebietes. Dies ist sicher den sehr heterogenen Sammlungsbeständen des Museums geschuldet. Sie sind Zeugen der langen Sammlungsgeschichte des Museums, fallen aber in großen Teilen deutlich aus dem geographischen Rahmen eines Regionalmuseums, das seinen Fokus auf die gemeinsamen Merkmale des Ruhrreviers gelegt hat. Die Sammlungen wollen daher trotz der Qualität ihrer Objekte nicht so recht in das Gerüst dieser Ausstellungsebene passen.

Ebene Geschichte

Die Ausstellungsebene inszeniert den Prozess der Industrialisierung als Drama – im Sinne eines Schauspiels – in fünf Akten. Als Prolog dient ein geologischer Exkurs, der die Prozesse, die zur Entstehung der ergiebigen Kohlevorkommen in der Region führten, anschaulich macht. Die weiteren Abschnitte des Narrativs sind:

- 1750-1840: Die Bühne wird bereitet (1. Akt)

- 1840-1870: Take off (2. Akt)

- 1870-1914: Hochindustrialisierung (3. Akt)

- 1914-1957: Zerstörung und Wiederaufbau (4. Akt)

- 1957-2010: Strukturwandel (5. Akt)

In dem langgestreckten Raum dient die Längsachse als Zeitschiene, die Querachsen als inhaltliche Vertiefungswege. Belichtet werden technische, politische, gesellschaftliche, infrastrukturelle, geologische und juristische Faktoren der industriellen Revolution im Ruhrgebiet.

Hierbei wird die Entwicklung der Industrialisierung von Süden nach Norden deutlich. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts beschränkte sich der Bergbau auf das Ruhrtal, wo die Kohleflöze an der Erdoberfläche zu Tage traten. Erst in der Folgezeit erlaubten es technische Innovationen wie der Einsatz von Dampfmaschinen, die tieferliegenden Kohlevorkommen nördlich der Ruhr, am Hellweg, der Emscherniederung und schließlich an der Lippe zu fördern.

Vor allem durch den Ausbau der Verkehrswege, so die Schiffbarmachung der Ruhr, den Bau von Kanälen und die Eröffnung der ersten Bahnstrecken erlebte das Ruhrgebiet einen enormen Schub der Verindustrialisierung. Zum Bergbau kam das Hüttenwesen hinzu. Kohleförderung und Eisen- bzw. Stahlproduktion bedingten sich gegenseitig und führten zu rasant steigender Produktivität.

Die Ausstellungsebene dokumentiert aber auch die massiv auftretenden Begleiterscheinungen der Industrialisierung wie Umweltzerstörung, gesellschaftliche Umwälzungen und die nach heutigen Maßstäben katastrophalen Arbeitsbedingungen. Insgesamt erschien uns dieser unterste Ausstellungsbereich am schlüssigsten. Er knüpft nahtlos an die Eindrücke an, die man zuvor bei einem ausgiebigen Rundgang oder einer Führung über das Zechengelände aufgenommen hat, und bereichert bzw. vertieft diese durch eine weitere kognitive Ebene. Dieser Abschluss entschädigt dann auch für den etwas holprigen Start der Ausstellung auf der obersten Ebene.